帝と帝の寵愛を一身に受ける更衣の間に生まれた源氏。

彼の容姿は、言葉にできないほど美しく、光り輝いていました。

第一帖 桐壺では、源氏の両親の愛の物語と源氏の誕生、そして、幼い源氏に芽生えた初めての恋心が綴られています。

源氏の誕生

いつの時代の事だったか、多くの女御や更衣が仕えているの後宮の中で、帝の寵愛を一身に受ける更衣がいた。

桐壺の更衣だ。

桐壺の更衣の身分はそれほど高くもなく、帝の愛が桐壺の更衣1人に注がれることを面白く思わない他の妃たちは激しい恨みを桐壺の更衣に抱き、嫌がらせをするようになる。

そのような激しい恨みを受けたせいか、更衣は体調をくずし、里に下がって暮らす日々も多くなる。

しかし、そんな桐壺の更衣の痛々しい様子を見た帝はますますいじらしく思い、愛しさを募らせ、思いを深めていく。

更衣も帝の寵愛だけを頼りに宮仕えを続けるしかない。

1人の女性にご執心の帝の振る舞いは、重臣や世間の顰蹙を買うが、帝は気にする様子もない。

そんな帝と桐壺の更衣の間にたぐいまれな美しさをもつ若宮(源氏)が生まれる。

帝にはすでに弘徽殿の女御との間の子である一の宮がいるが、表向きは一の宮を大事にしつつも、若宮を秘蔵っ子として限りなく可愛がる。

桐壺の更衣との別れ

若宮が三才になった年の夏、桐壺の更衣の病状が重くなり、そのまま息を引き取ってしまう。

まだ幼い若宮は母が亡くなったことを理解できておらず、帝や女房たちが泣いている様子を不思議そうな顔で見ている。

帝は桐壺の更衣を失ってから、彼女との日々を思い出しては懐かしく、食欲もなく、政も手につかない、世のことを忘れ去ってしまったような姿であった。

高麗の相人の予言

若宮が六歳になった年の春。若宮は宮中へと上がっていた。

その年に、桐壺の更衣が亡くなった後に面倒を見てくれていた若宮の祖母(桐壺の更衣の母)が亡くなってしまう。

若宮もこの時には死別を理解できる年になっていたので、たいそうお泣きになられた。

若宮の見た目は荒々しい武士や仇敵がみても思わず笑顔になってしまうほど美しくとても聡明で、琴や笛の稽古をしても大空へ響くような素晴らしい音色を出される。

類まれなる容姿も芸事の才能ももった素晴らしいお方であった。

その頃、帝が高麗の相人に身分を隠して源氏を秘かに占わせたところ、「帝王の相があるが、かといって、帝王になれば国が乱れる。

しかし、臣下で終わる人でもない稀有な相だ」と予言する。

この予言を聞いた帝は、源氏を親王ではなく臣下にして、「源氏」の姓を与えることを決心する。

源氏のその美しさから、人々は、誰からともなく「光る君」と呼ぶようになる。

藤壺の宮への憧れと恋心

桐壺の更衣の死後、彼女のことを忘れられない帝であったが、桐壺の更衣にそっくりな女性を後宮に迎え入れる。

彼女は先帝の娘であり、藤壺の宮と呼ばれる。

桐壺の更衣とは違って身分も高いことから、他の妃たちがいじめることもできない。

幼いころに母を亡くし、その姿も覚えていない源氏であったが、藤壺の宮が母にそっくりだと聞いて、いつからともなく淡い憧れを抱くようになる。

この憧れは後に恋心へと変化していく。

源氏の元服

源氏が十二才のときに元服し、帝の計らいで左大臣の娘である葵の上と結婚することになる。

左大臣は臣下の中で最高の地位にあり、帝の妹を妻としているため、後見人のいない源氏にとって強い後見人となるだろうという帝の親心である。

妻となった葵の上は源氏よりも少し年上であった。

葵の上は自分より若い源氏に対して、不釣り合いだと感じ、源氏に心を開くことはなかった。

源氏も葵の上のことは器量はよいが、何となく性に合わないと感じていた。

むしろ、藤壺の宮への思いを募らせ、結婚するならば藤壺の宮のような人が良いと思っていた。

【感想】妃たちの嫉妬に注目

源氏物語の始まりである「桐壺」。

この帖で筆者が注目したいのは、類まれなる美しさをもつ源氏の誕生でもなく、物語の要となる藤壺への恋心でもなく、桐壺の更衣に寄せらる数多の女御や更衣たちの嫉妬心です。

紫式部の表現する女の嫉妬がリアルすぎて怖いとさえ感じてしまいます。

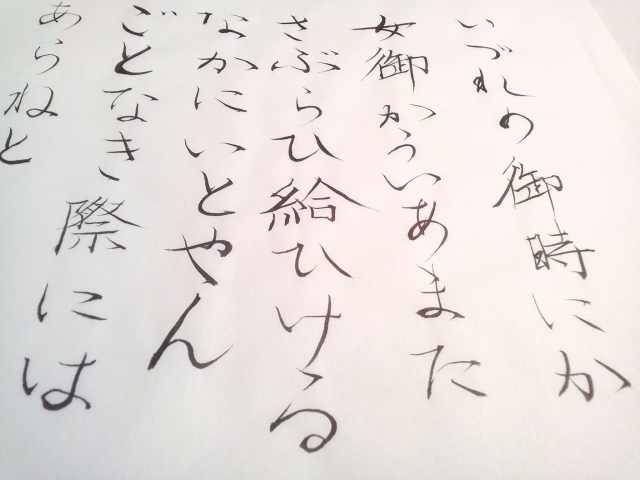

まずは物語の冒頭3文目までを見て頂きましょう。

<原文>

いづれの御時にか、女御、更衣あまた候ひ給ひける中に、いとやむごとなき際にはあらぬが、すぐれて時めき給ふありけり。

はじめより我はと思ひ上がり給へる御方方、めざましきものに、おとしめそねみ給ふ。

同じほど、それより下臈の更衣たちは、まして安からず。

<口語訳>

いつの御代のことであったか、女御や更衣がたくさんお仕えしていた中に、それほど高貴な家柄の御出身ではないのに、帝のご寵愛を受けていらっしゃる方がいました。

初めから自分こそは帝の寵愛を第一にと自負していた女御の方々は、目に余る者と、軽蔑し嫉妬なさります。

ましてや、更衣と同じほどの身分か、それより下の身分の更衣たちは気の収まりようがありません。

この文章、さらっと読むと、帝の愛を独り占めする女がいたら確かに羨ましいよね。

うん。うん。ぐらいにしか思いません。

でもよーく読んでみると、桐壺の更衣よりも「上」の身分の女御たち以上に「同じ」か「下」の身分の更衣たちの方が深く嫉妬しているように表現されています。

普通に考えて、自分より下に思っていた人間に追い抜かれる方が悔しくないですか。

筆者の解釈ですが、更衣よりも上の身分の女御たちは気持ちの持って行く先があったのではと思うのです。

どういう事かというと、身分不相応の更衣が帝にべったりなんて、「マナーに欠ける」というか「はしたない」というか、そう見下すことができたのでしょう。

一方、同じ身分かそれ以下の者たちは、桐壺の更衣の登場によって知りたくなかった現実を突き付けられることになります。

今までは帝にそんなに相手にされなくても、身分を言い訳にできていたのに、身分は関係なく、「自分自身」の何かがダメで選ばれなかったという現実です。

そして、何故自分じゃないんだと恨むことしかできなくなってしまったのではないでしょうか。

人間の深みが表現されていて、とても素晴らしいと思います。

そして、もうひとつ。

女御や更衣たちの嫉妬の様子が目に浮かぶようなシーンがあるので紹介します。

<原文>

御局は桐壺なり。

あまたの御方々を過ぎさせ給いつつ、ひまなき御前わたりに、人の御心を尽くし給ふも、げにことわりと見えたり。

<口語訳>

更衣のお部屋は桐壺です。

帝は多くの妃たちの御殿の前を素通りになって、ひっきりなしに更衣の元へお通いになるので、それを見た妃たちの心が嫉妬で限界になるのも、当然のことのように思われました。

桐壺の部屋は帝のいる清涼殿からは一番遠い位置にあります。

つまり、帝が更衣の部屋に通うときは、多くの女御・更衣たちの部屋の前を通る必要があるのです。

考えるだけで屈辱ものではないですか。

今日こそは自分の部屋に来てくれるかもしれないと淡い期待を持つ女たち。

しかし、帝の足音が遠ざかっていくことで、その期待も裏切られます。

そんなのがひっきりなしですよ。

私だったら耐えられないですね。

この直後の文章に、桐壺の更衣が帝の元へ参上する際に嫌がらせを受ける様子も書かれています。

正直、その文章を読んでも、妃たちはなんてことをするんだという思いより、帝が無神経すぎるよなという思いが強かったです。

男って、いつの時代も自分の欲求が満たされることが一番なんですかね。

以上、源氏物語 第一帖 桐壺 に表現された「女の嫉妬」をクローズアップしてみました。

遥か昔から、恋に嫉妬はつきものなんですね。

コメント