夕顔を亡くした苦しさを忘れらない源氏。

ある日女房から亡き常陸宮が大切にしていた姫君がひっそりと暮らしているという話を聞きます。

無口で奥ゆかしい女性に思われた姫君ですがその姿は果たして。

第五帖「若紫」での若紫との運命の出会いと藤壺の宮との禁断の逢瀬の裏で起こった、末摘花との衝撃的な出来事が描かれます。

深窓の姫君が気になる源氏

源氏は夕顔を失った悲しさを月日がたっても忘れらずにいた。

そんなある日、大輔の命婦という女房から、今は亡き常陸宮がとりわけ可愛がり大切にしていた姫君がいるという話を聞く。

大輔の命婦いわく、姫君はとても高貴で人見知りな性格。

そのため、訪ねても几帳越しに話をするだけで顔は見たことがないという。

琴を何よりの友達とし、お邸の奥深くでひっそりと暮らしているらしい。

源氏は常陸宮も音楽にたいそう優れていたため、姫君の琴の腕前も素晴らしいものだろうと興味を示す。

そして、大輔の命婦に計らいを頼み、十六夜の月が綺麗な夜、姫君のお邸を訪れる。

大輔の命婦は源氏を自分の部屋に案内したあと、姫君に琴の音を聞かせてもらえるようお願いする。

離れた部屋から聞こえる姫君の琴の音はそれほど上手というわけではないけれど、聞きにくいものでもないように感じた。

源氏は荒れ果てたこの邸で父を亡くした姫君がどんなに寂しい思いで暮らしているのだろうかと思うと、ますます姫君に言い寄ってみたいと思うようになる。

一方、大輔の命婦はあまり長く姫君の琴の音を源氏に聞かせるのはよくないと思い、早々に演奏を終わらせる。

源氏は離れた部屋から少しだけしか琴の音を聞くことができなかったので、上手かどうかも判断がつかず残念だと思い、大輔の命婦にもっと近いところで聞かせてくれと頼む。

しかし、姫君は高貴な身分のお方。

大輔の命婦は奥ゆかしいと思われるくらいで止めておいた方がよいと思いその頼みを断る。

源氏も強くは頼まず、姫君に自分の気持ちをそれとなく伝えてくれるよう頼み、帰ることにする。

恋のライバル頭中将

姫君のお邸からの帰り際、ふとお邸の庭を見ると人影がある。

源氏は姫君に好意を寄せる者が他にもいたのだなと思い、見つからないように帰ろうとするがその男が源氏に近づいて声をかけてきた。

男は頭中将であった。

彼は夕方、源氏と一緒に宮中を退出したのに、源氏が左大臣邸にも二条院にも帰る様子がないのでつけてきたのであった。

源氏は頭中将だと分かるとおかしくもなり、一緒に左大臣邸へと帰ることになった。

二人は左大臣邸でも先ほどの姫君の琴の音を思い出し、話をする。

頭中将は、もしあんな荒れ果てたお邸に美しい可憐な女性が住んでいるとするなら、たいそういじらしく思い、世間の噂になるほど取り乱してしまうだろうなどと言っている。

お互いに姫君に興味をもっていることを知った二人。

相手に負けじと姫君に手紙を送る。

しかし、姫君からの返事はどちらにもない。

姫君からの返事は来たかと頭中将に尋ねられるた源氏は、あまり興味がないから覚えていないとはぐらかす。

頭中将は自分だけ無視されたのではないかと悔しがる。

一方の源氏は、そんなに深く興味を持っていなかったのに素っ気なくされたので興ざめしていたが、頭中将がしきりに言い寄って、姫君が頭中将になびいてしまっては腹立たしいとも思う。

源氏は大輔の命婦に姫君との間を取り持ってくれるよう依頼を続けるが、姫君は大人しすぎて源氏には釣り合わないともったいぶられる。

そうこうしているうち、源氏は瘧病を患い、また、禁断の恋に深く悩んだりして春、夏と月日が過ぎていった。

一夜を共にして感じる違和感

秋になり、姫君に度々手紙を送ってみるが返事は来ない。

姫君のあまりにつれない態度が気に障り、このまま引き下がることもできないと思う源氏。

そして、決して無理な振る舞いはしないから、どうか手引きしてもらえないかと大輔の命婦に頼み込む。

あまりに熱心な源氏の様子に大輔の命婦はついに姫君のお邸に手引きすることを決める。

源氏が訪ねて来たことを知った姫君は、自分は人と話をする術も知らないのにと困惑するが、大輔の命婦が強く勧めてくるので断ることもできず、気乗りしない様子で流れに身を任せる。

源氏は高貴な姫君であることから、たいそう奥ゆかし女性であると想像していたため、物静かな姫君の様子に思った通りの人だと満足する。

しかし、これまでの思いを話しても、姫君からの返事はなく、代わりに女房が答えるばかりである。

たわいのない話をしてみても姫君は何も話さないため、こんなに頑なに源氏の思いに応えないのは他に愛している男がいるからではないかと考えてしまう。

そう思うと源氏は居ても立っても居られなくなり、襖を押し開け、中に入ってしまう。

一夜を共にした源氏と姫君であったが、何とも手ごたえが感じられない。

深窓の姫君であるから仕方がないとも思うが心が惹きつけられることもなくがっかりした源氏は夜も明けないうちにお邸を後にする。

二条院に戻った後も腑に落ちない思いがしながら、しかし、姫君の身分を思えば粗雑な対応はできないと夕方になってからやっと手紙だけ送る。

姫君は日が暮れてから届いた手紙が作法に外れているとも知らず、ひどい扱いだということにも気づかずにいた。

そして女房たちにせかされ、返事を送る。

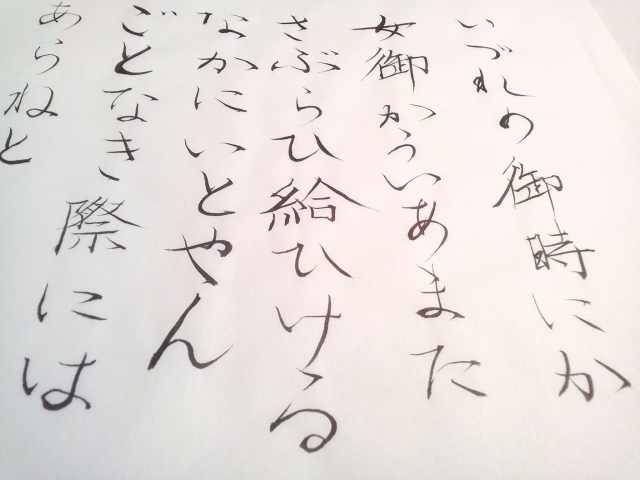

手紙に書かれた文字も上手ではなく、源氏は姫君と関係を持ったことを後悔するが一度こうなってしまった以上は、最後までお世話をしようと思い時々ではあるが姫君のお邸へ通うようになった。

姫君の姿を見れば思いは募るのか?

若紫を引き取ってからは他の女性のもとへ通う足は遠のき、常陸宮の姫君も例外ではない。

それでも、いつもは暗闇の中で手探りのまま姫君と過ごしているため、何だか納得がいかない思いがしているのかもしれないと考えなおし、一度はっきりと姫君の姿を見てみたいと思う。

そしてある雪が降った日の朝、まだ夜明けのうす暗さは残るも庭の雪の白さに光が反射している景色の中、姫君に姿を見せてくれるよう話をする。

女房にもせかされた姫君は部屋の奥からにじり出てくる。

その姿は座高が高く胴長で、痩せているのが着物を着ていても分かるほど肩の辺りがゴツゴツしている。

顔は青白いうえに、おでこも広く、顔は面長である。

なにより、高く長くのびた鼻の先は垂れ下がり赤く色づいている。

着物の上に毛皮を羽織っているところも若い姫君のお召し物としては不似合いであった。

姫君の器量が平凡であったならそのまま忘れ去ってしまっていたかもしれないが、普通ではない不器量な容姿を見てしまった源氏。

その後は姫君を可哀そうに思い、色恋ではなく手紙を送るようになる。

そして源氏は、姫君の着物をはじめ、女房などの使用人の衣類も届けるようになり、生活の面倒を見ることを決める。

仲睦まじい源氏と若紫

二条院では若紫との兄弟のように仲の良い生活が続いている。

源氏は若紫と雛遊びをしながらわざと紅を自分の鼻に塗って見せる。

それを見た若紫は笑い転げ、源氏が自分がこんな顔になったらどうしようと心配そうな様子を見せる。さらに源氏は紅が取れなくなったと冗談を言い、それを聞いた若紫は源氏の鼻を拭いてあげる。

そんな二人の様子は仲睦まじい夫婦のようにも見えた。

【感想】末摘花の扱いは「滑稽」という言葉で片づけられるか

「末摘花」の帖は読む人によって評価が分かれる話であると思います。

面白おかしい滑稽譚であるという感想がある一方で、私は末摘花の扱いがあまりにも粗雑なものであり読了後の後味が非常に悪い話だと感じます。

私が末摘花の話を好きになれない理由を3つ、まとめてみました。

この話が愉快で好きだという方にはあまりオススメできない感想になっているかもしれません。

源氏物語の世界は「源氏の愛」があって成り立つ

源氏物語における源氏の振舞いは現在では考えられないものも多くあります。

拒んでいる女性の寝所に無理やり忍び込むことは数知れず、若紫の連れ去りもその一つです。

これらの行為が許されるのは、源氏が高貴でとてつもない美男子であるから。

そして、そんな源氏に愛されることはこの世界の女性たちにとって最高の幸せであるからなのです。

しかし末摘花の場合、彼女の姿を見た後はもちろん、一夜を共にする前から源氏はさほど思いを募らせていませんでした。

手紙を送っても返事をくれない彼女に対して興味を失った源氏がそれでも関係を持ったのは、恋のライバルである頭中将に負けるわけにはいかないというプライド以外にありません。

源氏の末摘花への愛情が感じられないのに無理やり関係を持ち、思っていたのと違ったと勝手に失望する。

姿を見れば酷評の嵐。

彼女に同情して面倒を見ることに決めた源氏ではありますが、その態度から愛情が感じられることはありません。

愛情があるからこそ許される源氏の無茶な振舞いであるため、末摘花の帖における源氏の行動に不快感を持ってしまうのかもしれません。

末摘花の意志が感じられない

末摘花は皇族の高貴な女性です(両親に先立たれ、落ちぶれてしまっていますが)。

そして内向的な性格のためか、末摘花の帖で彼女の思いを感じ取ることができません。

平安貴族の女性らしく、自分の意志を持たず、女房たちに言われるがままに源氏と関係を持つことになります。

源氏物語に登場する他の女性たちからはその時々における複雑な心情を感じ取ることができます。

そして彼女たちに共通しているのは源氏への恋心を確実に抱き、源氏から愛される喜びも持っているということです。

藤壺の宮や空蝉のように源氏の求愛に苦しむ女性であっても、その苦しみは源氏への情があるからこそ生まれるものであるということが想像できます。

しかし、末摘花は非常に奥ゆかしく、無口な女性として描かれています。

その心の内は源氏のみならず読者も感じ取ることが難しく、源氏のひどい扱いをどう受け止めているのか、そもそもひどい扱いに気づいているのかも分からずモヤモヤするのだと思います。

若紫の純粋さがとどめを刺す

末摘花に後味の悪さを感じてしまう一番の理由は、帖の最後に添えられた源氏と若紫の仲睦まじい姿にあると私は思います。

源氏は若紫相手に自分の鼻を紅で赤くして見せ、こんな風になってしまったらどうしようなどと冗談を言います。

この様子は何も知らない人が見れば仲良く遊んでいる微笑ましい姿に見えますが、末摘花の容姿を知っている読者からすれば、彼女を馬鹿にしているようにしか見えません。

若紫は当然、末摘花のことは知らないし、人の容姿を馬鹿にするという醜さも持っていません。

ただ純粋に源氏の冗談に笑い、本当に鼻が赤くなってしまったらどうしようと心配しているのです。

しかし若紫が赤い鼻を嫌がる悪気のない姿が胸に刺さります。

私はこのシーンで末摘花をだしに、若紫が笑い心配する姿を可愛いなと呑気に見ている源氏に失望さえ覚えてしまうのです。

コメント